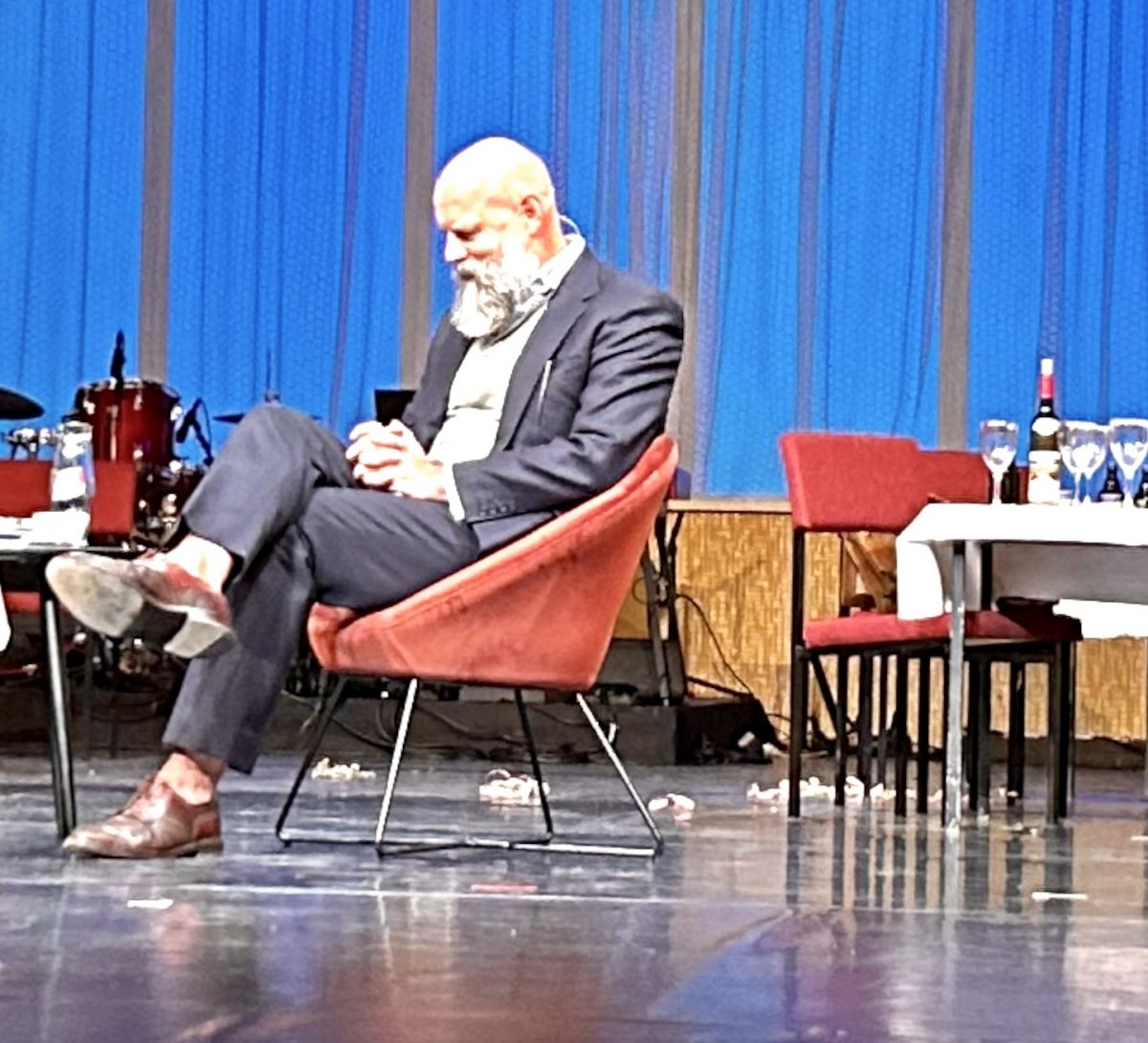

Würden Sie von diesem Mann Wein kaufen? Bild: Harald Neuber

Die Berliner Zeitung sorgt für Wirbel. Verleger Holger Friedrich polarisiert mit seinem Kurs zwischen Meinungsvielfalt und Kreml-Nähe. Was steckt dahinter?

Kaum ein deutsches Medienhaus sorgt derzeit für so viel Gesprächsstoff wie die Berliner Zeitung und ihr Verleger Holger Friedrich. Während das Blatt gerade sein 80-jähriges Bestehen feiert und mit der Neuauflage der legendären Zeitschrift Weltbühne für Schlagzeilen sorgt, reißt die Kritik an Friedrichs Kurs nicht ab.

„Er ist ein Systemsprenger“, sagt ein langjähriger Weggefährte, der anonym bleiben möchte, der taz. „Aber nicht jedes System gehört gesprengt“, heißt es in dem Blatt weiter, das (wie seine Referenzpartei, die Grünen) auch mal anderer Meinung war.

Fest steht: Seit der Berliner Immobilienmillionär die Zeitung 2019 übernommen hat, befindet sie sich im radikalen Umbruch. „Die Transformation zu einem technologiebetriebenen Medienhaus“, wie es in internen Dokumenten heißt, hat Friedrich mit Start-up-Mentalität und harter Hand vorangetrieben.

Ein neues Layout, ein Relaunch der Wochenendausgabe, eine englischsprachige Online-Ausgabe – die Berliner Zeitung sieht heute anders aus als vor sechs Jahren. Auch die Belegschaft ist im Schnitt elf Jahre jünger und internationaler geworden, wie Friedrich gerne betont.

Lesen Sie auch

Mehr anzeigenWeniger anzeigen

Doch hinter den Kulissen rumort es gewaltig. Mehr als ein Dutzend aktuelle und ehemalige Mitarbeiter berichten der taz von einem „Angstregime“ und permanenten Eingriffen des Verlegers in die redaktionelle Arbeit. „Friedrich wünscht sich Texte, verhindert andere, diktiert sogar Überschriften“, sagt ein Redakteur.

Wer Kritik übt, müsse mit Konsequenzen rechnen. Die große Morgenkonferenz wurde abgeschafft, missliebige Ressortleiter ausgetauscht. „Es gibt keine interne Diskussionskultur mehr“, beklagt ein Mitarbeiter.

Inhaltlicher Stempel

Auch inhaltlich hat Friedrich, der sich selbst als „politikfernsten Verleger Deutschlands“ bezeichnet, der Zeitung seinen Stempel aufgedrückt. Statt Mainstream setzt er auf Meinungspluralismus bis an die Grenzen des Erträglichen.

Polarisierende Personen wie Egon Krenz und Thilo Sarrazin kommen ebenso zu Wort wie Oskar Lafontaine. Putins Krieg wird in Kommentaren mal verurteilt, mal verharmlost. „Die Berliner Zeitung ist zu einem Zentralorgan der Querfront geworden“, kritisiert Medienwissenschaftler Lutz Hachmeister im Spiegel. „Sie bedient die Ränder und befeuert die gesellschaftliche Spaltung.“

Medien- und Kulturkampf

Es ist nicht weniger als ein Kulturkampf, der da tobt, zwischen den Redaktionen im Online und Print. Es geht bei diesem Kulturkampf um die Frage: welche Rolle spielen Medien eigentlich in diesem zerrissenen Land, jetzt, Mitte des zweiten Jahrzehnts des 21. Jahrhunderts? Sind Sie Instrumente politischer Akteure? Sind Sie selbst politische Akteure?

Oder sind Sie, wie es in diesem Land einmal Konsens war, die fünfte Gewalt – und solche Herr darüber sein, wen sie zu Wort kommen lassen dürfen und wen nicht?

Aufsteiger und Absteiger

Folgerichtig kritisieren Medien eines in die Vertrauens- und Glaubwürdigkeitskrise geratenen Mainstreams die mutmaßlichen Verbindungen des Blattes zu autokratischen Staaten. Hervorgehoben wird, dass Journalisten wie Thomas Fasbender einst für den russischen Auslandssender RT arbeite, so, als ob das eine Erb- und Todsünde sei.

Über China und Aserbaidschan wird „auffallend unkritisch“ berichtet, heißt es, ohne zu erwähnen, dass die Position zu China etwa selbst in vielen Medien umstritten ist.

Die Redaktionsleitung der Berliner Zeitung bezog zu solchen Vorwürfen selbst Stellung und schrieb in Bezug auf die taz:

Wir sind hier, um Gewissheiten zu hinterfragen, polarisierende Meinungen aufeinanderprallen zu lassen, Perspektiven miteinander in Beziehung zu setzen, Lösungen für komplizierte Probleme zu diskutieren – und den Lesern dadurch Lust am Journalismus zu machen. Die Möglichkeit, so einen Journalismus zu leben, macht Deutschland demokratisch und Russland und China zu Autokratien. Schießen wir mit unserer Perspektivvielfalt manchmal über die Stränge? Vielleicht. Aber in einer Zeit, in der Echokammern und politische Vereinzelung den gesellschaftlichen Austausch bedrohen, sehen wir es manchmal als unsere Pflicht an, die Gesellschaft kräftiger als andere Medienhäuser aufzurütteln und mit unerwarteten Gedanken zu überraschen. Damit unsere Demokratie lebendig bleibt. Dafür werden wir gehasst und geliebt. Und das ist auch gut so. Kritik ist erlaubt, nur sollte sie gerecht sein und einer demokratischen Kultur auch würdig. Für uns ist klar: Die Taz hat in ihrem übelwollenden Bericht zur Berliner Zeitung diesen Anspruch nicht erfüllt.

Tomasz Kurianowicz, Moritz Eichhorn, Daniel Cremer; Berliner Zeitung

Am Ende geht es um politische Kriterien

Den usbekischen Oligarchen Alisher Usmanow, einen Putin-Vertrauten, verteidigte Friedrich mehrfach persönlich gegen Geldwäsche-Vorwürfe. „An seinen Händen klebt kein Blut“, schrieb er.

Für den Russland-Experten Stefan Meister von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik ist das „purer Zynismus angesichts von Usmanows Rolle im System Putin“.

Deutlicher kann man nicht machen, dass es hier nicht um objektive Kriterien geht, sondern um die politische Deutungshoheit. Es geht nicht um die Presse. Es geht darum, wer den politischen Diskurs beeinflussen darf und wer nicht. Friedrich offenbar nicht.

Friedrich versteht die Aufregung nicht

Der sieht sich zu Unrecht an den Pranger gestellt. „Ich wurde mit jeder Denunziation überzogen, als Putin-Knecht, Corona-Leugner, Antisemit“, beklagte er sich jüngst in einem Beitrag unter dem wenig bescheidenen Titel „Warum ich weiter für die Freiheit kämpfe“.

Man habe lediglich die „Beißreflexe eines etablierten Systems“ ausgelöst und den „exklusiven Zugang zu diesem System“ geöffnet. Kritik an seiner Person und seinem Blatt weist er stets vehement zurück. Als der Spiegel 2024 eine kritische Titelgeschichte über die Berliner Zeitung brachte, warf Friedrich dem Magazin in einem offenen Brief „Diskreditierung und Diffamierung“ vor.

Der Fall Weltbühne

Für Irritationen sorgte zuletzt auch die Neuauflage der „Weltbühne“, die Friedrich im Mai mit viel Tamtam startete. Die Rechte an dem Titel hatte er sich zuvor bei einem obskuren Verein in Sachsen-Anhalt gesichert – sehr zum Ärger von Nicholas Jacobsohn, dem in den USA lebenden Enkel des jüdischen „Weltbühne“-Gründers Siegfried Jacobsohn.

„Ich fühle mich ein drittes Mal enteignet“, sagte er der Süddeutschen Zeitung. Erst hätten die Nazis die Zeitschrift verboten, dann sei der Titel in der DDR missbraucht worden, „und jetzt das“.

Wohlfeile Kritik

Die Kritik ist wohlfeil: Nicholas Jacobsohn hat offenbar herzlich wenig mit der politischen Haltung seines Großvaters gemein, er hat sich ebenso wenig um die Rechte gekümmert. Das interessiert aber nicht, wenn es gegen Friedrich geht.

Jacobsohn zeigte sich auch empört über Äußerungen Friedrichs, wonach dieser sich als Ostdeutscher gegen den „Ostküsten-Geldadel“ durchgesetzt habe. Der Verleger, der Jacobsohn nie kontaktiert habe, bediene damit antisemitische Klischees. Friedrich wies das zurück und beteuerte, er habe lediglich die „geografische und berufliche Verortung“ seines Kontrahenten, der als Börsenhändler arbeite, gemeint.

Schaden, selbstgemacht

Doch der Schaden war da. Zumal in der ersten „Weltbühne“-Ausgabe auch noch ein Artikel von Autorin Deborah Feldman erschien, der Zweifel am Jüdischsein des Chefredakteurs der „Jüdischen Allgemeinen“, Philipp Peyman Engel, streute. „Rufmord“, urteilte die Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Pikant: Nach taz-Informationen soll es in der Berliner Zeitung Protest von Redakteuren gegen den Feldman-Text gegeben haben. Doch man habe die Bedenken vom Tisch gewischt. Auf eine Anfrage dazu reagierte Friedrich nicht.

Wie glaubhaft sind die Zahlen?

Ohnehin lässt die Kommunikation des Verlegers oft zu wünschen übrig. Anfragen zu Auflagenzahlen, Finanzen und Mitarbeiterzahlen ließ er unbeantwortet. Stattdessen vermeldet er selbst, die Zeitung habe 2024 1,4 Millionen Euro Gewinn gemacht und steuere 2025 auf die Zwei-Millionen-Marke zu.

Doch daran gibt es erhebliche Zweifel. Ehemalige Führungskräfte halten die Zahlen für „extrem beschönigend“ bis „Unsinn“. Belege bleibt Friedrich schuldig, einen Jahresabschluss für 2024 gibt es noch nicht. Auflagen und Verkaufszahlen meldet der Verlag schon länger nicht mehr.

Woher kommt das Wachstum?

Woher also kommt das angebliche Wachstum? Friedrich verweist auf steigende Digital-Abos, nennt aber keine Zahlen. Branchenkenner vermuten, dass vor allem die Kündigungswelle der vergangenen Jahre und der Verkauf der defizitären Druckerei die Bilanz geschönt haben könnten. „Aber das ist nicht nachhaltig“, warnt ein Insider.

Gerüchte, wonach Friedrich sein Blatt mit Geld aus dubiosen Quellen querfinanziert, weist der Verleger entrüstet zurück. Doch die Gerüchte halten sich hartnäckig. „Cui bono?“, fragt ein Medienmacher. „Wer profitiert von einer Zeitung, die Autokraten hofiert?“ Es ist ein offensichtlich schmutziger Kampf, der da tobt, fast ein Krieg. Ein Krieg um die deutsche Medienlandschaft und die politische Meinungsmache.

Am Ende reden doch alle über ihn

Fakt ist: In der Aufmerksamkeitsökonomie hat Friedrich die Berliner Zeitung ganz nach vorn katapultiert. „Polarisieren als Geschäftsmodell“, nennt das ein Branchenbeobachter. Doch zu welchem Preis?

Einige sehen in der Debatte über die Berliner Zeitung den überfälligen „Richtungsstreit über die Zukunft der Medien“, wie Publizistik-Professor Bernhard Pörksen sagt. „Wir müssen die Grenzen der Pressefreiheit im digitalen Zeitalter neu verhandeln.“

Holger Friedrich selbst versteht die Aufregung nicht. „Die größte Zensur ist die Selbstzensur“, bekannte er im RBB-Talk Thadeusz.

Ihn interessierten vorwiegend die Leser. „Die merken, wenn man ihnen reinen Wein einschenkt.“